Исполнительная власть в городском округе. Органы местного самоуправления

Решение вопросов местного значения население осуществляет, как правило, через создаваемые им органы местного самоуправления, путем делегирования этим органам собственных прав, принадлежащей только населению компетенции.

Таким образом, органы местного самоуправления создаются только в связи с делегированием части полномочий населения с одновременным наделением соответствующей достаточной компетенцией.

Поэтому органы местного самоуправления можно классифицировать по:

- механизму делегирования полномочий;

- качеству делегирования полномочий;

- количеству делегирования полномочий.

Классификация по механизму делегирования полномочий.

Конституция Российской Федерации закрепляет только один из возможных принципов классификации: по способу их образования, механизму делегирования населением своих полномочий.

"Местное самоуправление осуществляется гражданами через выборные и другие органы местного самоуправления ", причем для выборных органов порядок создания определяется в соответствии с законодательством и уставами муниципальных образований. Порядок создания других органов определяется в соответствии с уставами муниципальных образований.

Под "другими" тут необходимо понимать органы, созданные иным, невыборным путем (например, сформированные путем делегирования представителей других органов или организации; созданный соответствующим решением уполномоченного на то органа или должностного лица и т.д.).

Принципиальное различие между такими органами состоит в том, что через выборный механизм население напрямую наделяет соответствующие органы собственной, принадлежащей только ему компетенцией, позволяющей осуществлять управление муниципальным хозяйством в полном объеме полномочий собственника. Все остальные не выборные органы создаются именно для обеспечения делегированных полномочий и не располагают собственной компетенцией.

Уставом муниципального образования могут быть предусмотрены наличие высшего должностного лица - главы муниципального образования, возглавляющего деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования, а также должности иных выборных должностных лиц местного самоуправления.

Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица местного самоуправления наделяются собственной компетенцией, по решению вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального образования.

Наряду с выборными должностными лицами в управлении муниципальным хозяйством, как правило, принимают участие иные должностные лица, назначаемые или утверждаемые в должности компетентным органом или должностным лицом и входящим в категорию муниципальных служащих.

Классификация по качеству делегируемых полномочий.

Кроме различного механизма делегирования полномочий (создания органов), необходимо классифицировать органы местного самоуправления по качеству делегируемых полномочий.

Такая классификация предусматривает наличие органов местного самоуправления, наделенных представительными, исполнительными и контрольными полномочиями по решению вопросов местного значения. При этом представительные и контрольные полномочия делегируются, как правило, одному органу (представительному), но население может создать и отдельный, специальный орган, наделенный контрольными полномочиями (контрольный комитет, счетная палата и т.п.).

Обязательным выборным органом, обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования, является представительный орган местного самоуправления, состоящий из депутатов, избираемых на основе всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Местное самоуправление - власть, наиболее приближенная к населению. Близость определяется не столько ее местом в иерархической лестнице, сколько теми функциями, которые она выполняет. Занимаясь вопросами местного значения, она должна решать их в интересах населения. Поэтому муниципальное управление предусматривает наличие представительных органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда их функции может выполнять сход.

Закон определяет исключительное ведение представительных органов:

1. принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования, предусмотренных уставом муниципального образования;

2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

3. принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;

4. установление местных налогов и сборов;

5. установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;

6. контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставами муниципальных образований.

К полномочиям представительных органов местного самоуправления необходимо отнести и сформулированное Л.А.Беликовым право издания обязательных постановлений. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства.Его управлении, финансах и методах хозяйства. М.1995. По его определению, "главное отличие муниципального закона (обязательного постановления) от законов государственных состоит в том, что первый имеет силу только для территории муниципального образования и относится только лишь к вопросам местного значения, предметам муниципального хозяйства и благоустройства".

Виды нормативных актов, которые имеют право принимать органы местного самоуправления, перечисляются в уставе муниципального образования и в законах субъектов Российской Федерации. Обычно к ним относят: решения, постановления выборного органа или главы муниципального образования - по вопросам осуществления местного самоуправления; распоряжения и приказы - по вопросам внутренней организации деятельности органов местного самоуправления.

Действующее федеральное законодательство не обуславливает обязательное создание в муниципальных образованиях исполнительных органов местного самоуправления, предусматривая возможность избрания главы муниципального образования и других выборных должностных лиц, наделяемых при этом собственной компетенцией по решению вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального образования.

Кроме того, в названном уставе помимо представительных органов и должностных лиц местного самоуправления могут быть предусмотрены и иные органы, должностные лица местного самоуправления. Под этим, как правило, и подразумевается создание органов, наделяемых компетенцией для исполнения решений, принимаемых населением муниципального образования или его представительным органом.

Говоря об общих принципах организации таких органов, О.А. Велихов справедливо отвечал следующее:

"К аппарату местного самоуправления, отвечающему своей цели, надлежит применять следующие требования. Во-первых, он должен правильно и с достаточной гибкостью отображать подлинные интересы и нужды местного сообщества; во-вторых, он должен соответствовать принципу экономии средств и сил, то есть при наименьших затратах на его содержание, работать быстро, гладко и без лишних формальностей; в-третьих, он должен выдвигать на исполнительные должности людей опытных и ответственных, создавая для них наиболее благоприятную обстановку работы".

Полномочия представительного органа, а также компетенция исполнительных органов местного самоуправления должны быть определены и закреплены в муниципальном уставе.

Виды органов местного самоуправления:

Представительные: собрание представителей, Совет депутатов, Дума, Хурал (Республика Тыва), муниципальный совет, муниципальное собрание, окружной сельский комитет (Саратовская область).

Исполнительные: местная администрация (администрация муниципального образования), волостная управа, исполком, мэрия.

Конкретные названия органов местного самоуправления, а также глав муниципального образования (глава администрации, Председатель Совета, Председатель исполкома, мэр, городской голова, и т.д.) и иных выборных должностных лиц и сроки их полномочий определяются, как правило, соответствующим законодательством субъектов Российской Федерации. Однако, в целом ряде субъектов Российской Федерации (Удмуртия, Вологодская область, Воронежская, Новгородская и другие) вопрос наименования представительных и исполнительных органов местного самоуправления отнесен к компетенции местного самоуправления, и в каждом конкретном случае определяется в уставе муниципального образования.

Классификация по количеству делегированных полномочий

Еще одной возможной классификацией может быть разделение как выборных, так и создаваемых иным способом органов по объему, количеству делегируемых полномочий на общие и специальные (отраслевые) органы.

И представительные, и исполнительные органы местного самоуправления могут создавать постоянные или временные специальные органы для реализации отдельных полномочий, как правило, выделяемых по отраслевому принципу.

Таким образом, делегирование полномочий населения

приводит к созданию в муниципальных образованиях целой системы взаимосвязанных органов местного самоуправленияс различной компетенцией, различающихся по механизму их создания, качеству и количеству делегируемых им полномочий.

Однако, можно выявить и систематизировать основные, наиболее распространенные схемы построения таких структур.

Мировая практика показывает большое разнообразие в организационно-правовых формах используемых на местном уровне.

С учетом особенностей и специфики стран авторы по-разному подходят к классификации, выделяют до десятка организационно-правовых форм. На основании изучения мирового опыта можно предположить пять основных моделей местного самоуправления, которые схематично можно изобразить следующим образом Щтобер Р. Практическое требование и опасности местного самоуправления / Местное самоуправление. Теория и практика. М.1995. С 43.:

1. Форма "сильный совет - слабый мэр" характеризуется ограничением прав мэра по координации деятельности исполнительных органов и контроля за их деятельностью. За мэром закрепляется в основном представительские и оперативно-представительные функции. Совет обладает большим объемом прав в сфере управления, в хозяйственных и финансовых вопросах и особенно в вопросах назначения на должность.

2. Форма "сильный мэр - слабый совет". Для этой формы характерно избрание исполнительного органа (мэра) непосредственно населением, что предопределяет его весомые позиции по отношению к представительному органу. Мэр самостоятельно решает многие текущие вопросы и обладает правом отлагательного вето на решения совета, которое может быть преодолено только квалифицированным большинством голосов последовательно. Мэры городов - весьма влиятельные фигуры, облеченные значительной властью и призванные решать многочисленные проблемы населения. Этот пост традиционно рассматривается как трамплин для выхода на общенациональную политическую проблему, шаг к посту Губернатора или, даже, Президента.

3. Форма "совет - управляющий" отражает стремление "к очищениюгородской политики" и устранению коррупции, неэффективного и авторитарного управления. Управляющий представляет собой политически нейтральную фигуру, профессионала в сфере общественного управления. Назначается на должность и увольняется советом, который выбирается населением. Недостатком этой модели является невозможность или затрудненность влияния на политику, проводимую управляющим.

Основные обязанности менеджера сводятся к следующему:

Координировать и контролировать деятельность всех отделов и управлений, назначать их руководителей;

Готовить и представлять на утверждение совета годовой бюджет муниципалитета;

Контролировать исполнение решений совета;

Форма управления "совет - управляющий" продемонстрировала свою жизнеспособность. В настоящее время многие американские органы муниципального управления идут по этому пути Медведев Н.П. Местное самоуправление в зарубежных странах. МЛ 994. С. 34

4. "Комиссионная форма". Комиссия образуется из выбранных лиц - уполномоченных, каждый из которых управляет каким-либо отделом городского Правительства. В этой модели не предполагается наличие высшего должностного лица (мэра). С одной стороны, достоинство этой модели является отсутствие разделение властей, которое приводит к замедлению принятия решений. С другой стороны "комиссионная " форма управления резко критикуется специалистами, утверждающими, что поскольку она не позволяет провести принцип разделения властей, она недемократична. Считается, что она может развиваться в самых непредсказуемых направлениях и принимать уродливые формы, особенно если члены совета не будут вникать в дела других отделов и тем самым "развяжут " друг другу руки.

5. Комбинированная форма. Управляющий или главный администратор подчиняется мэру, а не совету. Наличие специалиста - управляющего обеспечивает профессионализм, а избиратели имеют возможность прямого влияния на городскую политику, поскольку, голосуя "за" или "против" мэра, который назначает или снимает управляющего, они тем самым голосуют за сохранение или замену администрации муниципального образования.

Согласно Конституции РФ местное самоуправление осуществляется на территории РФ в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций Конституция РФ. 1993. Ст. 131..

На организацию местного самоуправления оказывает влияние ряд особенностей:

Численность жителей города,

Занимаемая территория,

Наличие, либо отсутствие районов в городе,

Другие факторы.

В субъектах Федерации местное самоуправление осуществляется на территории малых и средних городов (райцентров), а также крупных городов - региональных центров с обязательным делением на внутригородские районы.

В областных центрах, район в городе не имеет самостоятельности, а является лишь структурным подразделением местной администрации по территориальному принципу. Администрация района в городе действует на основании положения о ней разработанного представительным органом местного самоуправления.

В городах федерального значения - Москве и Санкт-Петербурге существуют особенности местного самоуправления, которые заключаются в том, что городские органы власти имеют двойной статус - органов государственной власти и городских органов самоуправления. Согласно статьи 5 Устава города Москвы, жители Москвы образуют в совокупности городское местное сообщество и осуществляют самоуправление на основе норм Конституции РФ Устав города Москвы Ведомость Московской Думы. 1995. №З.Ст.5.

Правовое положение представительных и исполнительных органов власти города Москвы устанавливается Уставом города Москвы. Территориальными единицами города Москвы являются районы, административные округа, и др. части территории города, имеющие наименование границы, устанавливаемые в городских правовых актах.

Организация местного самоуправления на территории сельских подразделений подразумевает осуществление местного самоуправления на территории районов (уездов, сельских округов, станиц, деревень и т.п.) Здесь существует два пути организации местного самоуправления.

Во-первых, на территории района возможно образование единого районного муниципального образования.

Во-вторых, организация местного самоуправления на территории района может предполагать несколько отдельных, независимых друг от друга муниципальных образований.

Организация местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях относится к полномочиям органов государственной власти РФ. В данных образованиях имеются органы местного самоуправления. Территории границ закрытого территориального образования устанавливаются органом государственной власти.

Таким образом, в различных субъектах РФ организация местного самоуправления складывается исходя из многообразия организационных форм осуществления местного самоуправления, что обуславливается рядом причин:

На организацию местного самоуправления в РФ оказывают влияние Федеративное устройство государства,

Географические факторы,

Этнические процессы.

Все вышеперечисленные причины не могут не накладывать отпечаток на формы и способы организации осуществления местного самоуправления. Многообразие форм организации и осуществление местного самоуправления связано с возможностью избирать населением ту или иную модель организации местного самоуправления посредством Устава муниципального образования, согласно законодательству о местном самоуправлении субъектов Федерации.

самоуправления в Москве

Москва является мегополисом со всеми присущими ему особенностями:

Многомиллионным населением;

Высоким уровнем ежесуточной внутригородской и пригородной миграции;

Сосредоточием общефедеральных государственных, общественных и политических структур;

Наличием крупнейших систем жизнеобеспечения федерального значения (железнодорожные, автомобильные и авиационные узлы, центры управления энергетическими системами и др.);

Наличием большого количества иностранных посольств и представительств.

Москва крупнейший научный и культурный центр страны. При этом Москва - столица современной России. Специфика организации городского хозяйства и жизнедеятельности населения городов федерального значения определяет их особенности как объектов управления

Эти особенности существенно осложняют организацию местного самоуправления.

Масштаб города федерального значения слишком велик для решения всех вопросов местного значения на общегородском уровне, а создание внутригородских муниципальных образований осложнено многими перечисленными особенностями.

Границы между внутригородскими муниципальными образованиями зачастую условны и далеко не всегда могут быть обозначены реальными преградами в виде оживленных автомагистралей, железных дорог, рек, промышленных или парковых зон и т. п. Если человек проживает в одном муниципальном образовании, работает в другом, удовлетворяет свои культурные потребности в третьем, а занимается спортом в четвертом, то затрудняется формирование местного сообщества - территориального коллектива, связанного условиями совместного проживания и необходимостью удовлетворения коллективных потребностей в рамках локальной территории.

^ Правовые основы управления Москвой

Спецификой правового положения Москвы в соответствии с Конституцией РФ является ее статус субъекта РФ. В то же время она являются городскими поселениями, в которых должно осуществляться местное самоуправление.

Однако ни Конституция РФ, ни Федеральный закон 1995 г. не дали ответа

На вопрос, является ли Москва муниципальными образованиями или таковыми могут быть только внутригородские территории города.

Впервые специфика городов федерального значения нашла отражение в принятых в марте 1997 г. (№ 55-ФЗ) поправках к Федеральному закону 1995 г. Изменения регулировали: вопросы территорий, на которых создаются муниципальные образования; компетенцию органов местного самоуправления; объекты собственности, передаваемые органам местного самоуправления. В частности, было указано, что на внутригородских территориях городов Москвы местное самоуправление осуществляется при сохранении единства городского хозяйства в соответствии с уставами и законами субъектов РФ - городов федерального (Москва, Санкт – Петербург).

Население городских поселений, входящих в состав субъектов РФ - не может быть лишено права на осуществление местного самоуправления.

Однако и эта формулировка не дала ответа на вопрос, может ли Москва (наряду с внутригородскими территориями) рассматриваться как муниципальные образования и, соответственно, должны ли на общегородском уровне формироваться органы местного самоуправления. Следствием этой неопределенности стало провозглашение Уставом Москвы двойного статуса города. Было установлено (редакция Устава 2000 г.), что жители Москвы в совокупности образуют городское сообщество и осуществляют самоуправление. Представительный и исполнительный органы власти города Москвы имеют двойной статус, т. е. одновременно являются органами городского (местного) самоуправления и органами государственной власти.

Большое значение имеет провозглашенное Федеральным законом 1997 г. № 55-ФЗ соблюдение при организации местного самоуправления принципа единства городского хозяйства в городах федерального значения. Этот принцип позволяет предотвратить угрозу «растаскивания» объектов городского хозяйства, имеющих общегородское значение, по муниципальным образованиям.

Неопределенность в правовом статусе городов федерального значения была снята лишь в Федеральном законе 2003 г. Статья 79 Закона определяет особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения.

Эти особенности заключаются в следующем.

1. В соответствии с уставами указанных субъектов РФ местное самоуправление в Москве осуществляется органами местного самоуправления на внутригородских территориях. Внутригородской территорией города федерального значения является часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. В городах федерального значения установление и изменение границ внутригородских муниципальных образований, а также их преобразование осуществляется законами городов федерального значения с учетом мнения населения соответствующих внутригородских территорий.

3. Перечень вопросов местного значения, источники доходов местных бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения определяются законами этих городов исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства. Установленные федеральными законами источники доходов местных бюджетов, не отнесенные законами городов федерального значения к источникам доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований, зачисляются в бюджеты городов федерального значения.

4. Состав муниципального имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения определяется законами этих городов в соответствии с перечнем вопросов местного значения, установленным для муниципальных образований законами этих городов.

Подходы, принятые в Федеральном законе 2003 г., позволяют развивать местное самоуправление в городах федерального значения, использовать инициативу жителей внутригородских муниципальных образований в решении местных вопросов и одновременно обеспечить необходимую централизацию городского управления, целостное, устойчивое и эффективное социальноно-экономическое развитие этих городов.

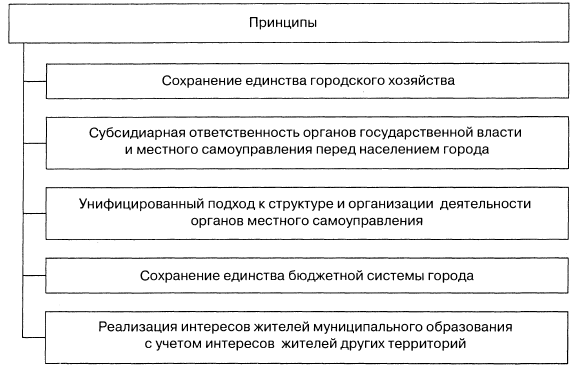

^ Принципы организации местного самоуправления Москвы

Из принципа сохранения единства городского хозяйства следует, что удовлетворение потребностей населения в ряде жизненно важных услуг, традиционно относимых к муниципальным, должно быть организовано не на муниципальном, а на городском (т. е. государственном) уровне. Типичными примерами таких сфер служат водоснабжение, теплоснабжение, городской транспорт.

Принцип субсидиарной ответственности органов государственной власти городов федерального значения и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований перед населением логически вытекает из предыдущего принципа и требует организации четкого взаимодействия указанных органов.

Необходимость организации четкого и постоянного взаимодействия общегородских и муниципальных органов требует определенной унификации структур и организации деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Принцип сохранения единства бюджетной системы города предполагает регулирование законами городов федерального значения источников и объемов доходов местных бюджетов, исходя из объемов их расходных полномочий, и создание общегородских фондов выравнивания бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований.

Принцип реализации в городах федерального значения интересов жителей внутригородского муниципального образования с учетом интересов других жителей города позволяет противодействовать тенденциям к самодостаточности или самообеспеченности локальных внутригородских территорий, когда совместное или межмуниципальное решение тех или иных проблем является более экономичным.

^ Общая схема управления Москвой и ее трансформация

Москва - особый город, выполняющий столичные функции. Уникальность Москвы выражена в ее экономической и политической значртмости. Москва дает около 40 % бюджетных поступлений России.

До 1991 г. Москва делилась на 33 района, включая город Зеленоград. При этом на район распространялись почти такие же обязанности и права по комплексному социально-экономическому развитию территории, что и на город в целом. На районном уровне была сосредоточена подавляющая часть функций жизнеобеспечения населения по месту жительства. Как город, так и его районы представляли собой многоотраслевые и полифункциональные административно-территориальные образования.

Сложившееся территориальное деление города порождало ряд проблем:

1) количество районов как объектов управления на уровне города было велико, что затрудняло деятельность городских органов управления (проблема «диапазона управляемости и контроля»);

2) в крупных районах загруженность органов управления хозяйственными

Проблемами приводила к тому, что население с трудом могло «достучаться»

До органов управления (проблема «доступности власти»);

3) расположение многих районов в пределах Садового кольца не позволяло

Четко координировать усилия по выполнению «столичных функций»

(проблема «концентрации функций»).

Необходимость демократизации общества и решения вышеназванных проблем потребовали изменения административно-территориального деления и системы органов управления городом. В результате реформы системы управления в 1991 г. в Москве было образовано 10 крупных административных округов и 125 районов, создание которых позволило приблизить органы управления к населению.

В июне 1995 г. был принят Устав города Москвы, устанавливающий упомянутый двойной статус органов власти города. Такое решение было принято с учетом опыта организации власти в столицах европейских государств, а также в связи с неопределенностью правового статуса города федерального значения. Согласно

Уставу города Москвы:

1) представительным органом городского самоуправления и одновременно представительным и законодательным органом государственной власти

Города Москвы являлась Московская городская дума;

2) исполнительным органом городского самоуправления и исполнительным органом государственной власти города Москвы являлась Московская городская администрация (или мэрия);

3) деятельностью мэрии руководил избираемый жителями мэр Москвы, являющийся высшим должностным лицом города Москвы и главой городской администрации;

4) в структуру администрации входили коллегиальный орган исполнительной власти - правительство Москвы, управление делами мэрии, отраслевые и функциональные органы городской администрации, префекты административных округов, а также иные органы, создаваемые мэром;

5) городская администрация как исполнительный орган городского самоуправления имела территориальные отделения в районах города Москвы - районные управы, являющиеся органами государственной власти района. Их задача - решать местные проблемы населения.

В 1996 г. был принят Закон «О районной управе в городе Москве». В нем установлено: «районная управа в городе Москве - орган власти района - осуществляет функции органа местного самоуправления по вопросам местного значения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством города Москвы к компетенции городского (местного) самоуправления». Возглавляет районную управу ее глава. Он же является председателем районного собрания, которое наделено «полномочиями представительного органа населения». Глава управы возглавляет и администрацию района, обеспечивая в пределах своих полномочий и под свою ответственность «решение вопросов местного (районного) значения, осуществляет руководство хозяйственными и социальными службами района, являющимися структурными подразделениями администрации района».

Наконец, в районе могут создаваться органы территориального общественного самоуправления.

Создание районных управ явилось шагом вперед на пути организации местного самоуправления в районах города. Однако районная управа оставалась по сути местным органом государственного управления. Во-первых, в районное собрание, выполняющее функции представительного органа населения района, избирались советники, а не депутаты. Во-вторых, глава управы избирался районным собранием из своего состава по представлению мэра Москвы. Мэр, в соответствии с законом, мог предложить другую кандидатуру (не из числа советников районного собрания). Таким образом, главы управ не всегда были выборными лицами. В-третьих, в законе «О районной управе» отмечено: «Управа самостоятельно распоряжается финансовыми ресурсами района в пределах утвержденной сметы доходов и расходов». Следовательно, Устав Москвы нуждался в доработке в части прямого введения местного самоуправления в районах.

Начиная с июня 1998 г. в Устав города Москвы периодически вносились изменения.

В связи с изменением положений о местном самоуправлении в районах были внесены поправки в Устав города, в соответствии с которыми территориальные органы исполнительной власти образуются:

В административных округах - префектуры административных округов;

В районах города Москвы - управы районов.

^ Система муниципального управления

Префектура осуществляет контрольную координирующую и исполнительно- распорядительную деятельность на территории административного округа^

Управа района - территориальный орган исполнительной власти города, подведомственный правительству Москвы. Оперативное руководство, координацию и контроль за деятельностью управы района осуществляет префект соответствующего административного округа.

Таким образом, в Москве сформировалась трехуровневая система органов государственной власти.

^ Система местного самоуправления в Москве

В целях дальнейшего развития демократических преобразований и становления местного самоуправления в Москве в ноябре 2002 г. был принят Закон города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Этот закон позволяет:

Использовать инициативу жителей внутригородских муниципальных образований в решении местных вопросов;

Обеспечить достаточную и необходимую централизацию городского управления,

Направленную на устойчивое и эффективное социально-экономическое

Развитие города.

В соответствии с указанным законом местное самоуправление в Москве определено как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ, Уставом города Москвы самостоятельная и под свою ответственность деятельность местного сообщества по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, осуществляемая в рамках федерального законодательства.

Устава и законов города Москвы, уставов муниципальных образований.

Местное самоуправление осуществляется на территориях внутригородских муниципальных образований в городе Москве путем проведения местных референдумов, выборов, собраний и конференций, проявления гражданской инициативы, через органы местного самоуправления и иные формы местного самоуправления, создаваемые по мере формирования социально-экономических, финансовых и организационных предпосылок.

Законом города Москвы установлены 125 внутригородских муниципальных образований, создаваемых в границах территорий районов города. Таким образом, в каждом районе города имеется и местный орган государственной власти - управа района, и органы местного самоуправления. Наименования муниципальных образований, сведения о составе их территорий вносятся в реестр муниципальных образований, который ведет уполномоченный орган власти города Москвы.

К вопросам местного значения относятся вопросы, связанные с непосредственным обеспечением жизнедеятельности жителей муниципального образования, исходя из сочетания интересов жителей города Москвы и жителей конкретного муниципального образования, исторических и иных местных традиций. В новой редакции Устава и в Законе Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» заложен принцип, по которому за органами местного самоуправления закрепляются лишь те вопросы, которые без ущерба для целостности городского хозяйства могут успешно ими решаться. Закон определил 24 предмета ведения муниципального образования. Среди них:

Принятие планов и программ развития муниципального образования;

Утверждение положения о бюджетном процессе и местного бюджета, исполнение местного бюджета, утверждение отчета о его исполнении;

Установление порядка владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью;

Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений, назначение и увольнение их руководителей;

Содействие организации регистрации животных;

Осуществление мероприятий по сохранению памятников истории и культуры местного значения;

Организация первичных мер в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

Во взаимодействии с государственными органами осуществление контроля по вопросам использования земель, благоустройства, санитарного состояния, противопожарной безопасности;

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, содействие средствам массовой информации;

Организация и осуществление опеки и попечительства;

Принятие решений по охране прав и интересов несовершеннолетних;

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

Содействие созданию и деятельности территориальных общин и органов территориального общественного самоуправления;

Организация содержания и эксплуатации объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности.

Все остальные хозяйственные вопросы в районе (жилищные, коммунального хозяйства и благоустройства, потребительского рынка и бытового обслуживания, здравоохранения и образования) решаются управами районов.

Органы государственной власти города Москвы создают необходимые условия для становления и развития местного самоуправления и оказывают содействие органам местного самоуправления в осуществлении их функций и полномочий.

^ Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Москвы

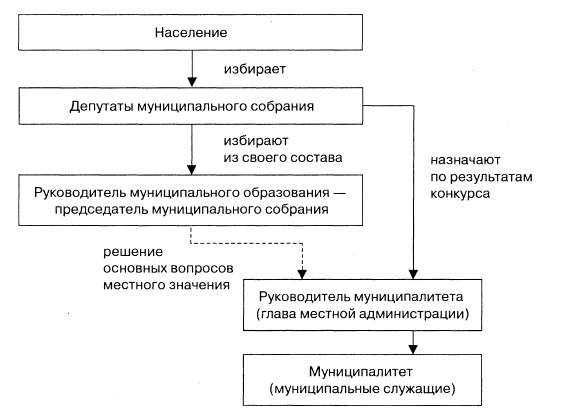

Закон города Москвы устанавливает, что каждое муниципальное образование формирует представительный орган местного самоуправления - муниципальное собрание и исполнительно-распорядительный орган - муниципалитет.

Муниципальное собрание состоит из депутатов, избираемых жителями муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Численный состав муниципального собрания определяется уставом муниципального образования с удетом численности избирателей района. При числе избирателей до пятидесяти тысяч число депутатов муниципального собрания устанавливается до 10, при числе избирателей свыше ста тысяч - до 20 депутатов. Возглавляет муниципальное собрание председатель.

Деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования возглавляет руководитель муниципального образования (эта должность соответствует должности главы муниципального образования по Федеральному закону 2003 г.). Он избирается на срок полномочий депутатов

Муниципального собрания и наделяется компетенцией по решению всех вопросов

Местного значения, кроме вопросов, отнесенных к исключительному ведению муниципального собрания. В соответствии с уставом муниципального образования может быть предусмотрена должность руководителя муниципалитета (соответствует должности главы местной администрации по Федеральному закону 2003 г.).

Он осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность в рамках полномочий, установленных уставом муниципального образования.

Закон города Москвы предусматривает использование различных моделей организации муниципальной власти:

Избрание руководителя муниципального образования может осуществляться непосредственно населением или муниципальным собранием из своего состава;

Руководитель муниципального образования может выполнять полномочия председателя муниципального собрания или возглавлять муниципалитет;

Предусматривается возможность выполнения функций руководителя муниципалитета наемным менеджером, который назначается председателем муниципального собрания на конкурсной основе и т. д.

Закон вступил в действие с 1 января 2003 г., в марте 2004 г. прошли выборы депутатов муниципальных собраний и выборных должностных лиц местного самоуправления, и на конституционной основе сформированы органы местного самоуправления. В большинстве муниципальных образований города Москвы реализована модель, согласно которой руководитель муниципального образования избирается муниципальным собранием из своего состава и является председателем муниципального собрания. Руководитель муниципалитета назначается на должность решением муниципального собрания из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение указанной должности.

^ Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Москве

Финансово-экономическую основу местного самоуправления составляют средства местных бюджетов, имущество органов местного самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения, другое движимое и недвижимое имущество, необходимое для удовлетворения потребностей жителей муниципального образования.

Перечень имущества, находящегося в собственности города Москвы, передаваемого в собственность муниципальных образований, и порядок его передачи определяются законом города Москвы. К полномочиям органов государственной власти города Москвы в области финансово-экономического обеспечения местного самоуправления относятся:

Регулирование отношений между бюджетом города Москвы и местными бюджетами;

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности;

законодательное определение источников доходов местных бюджетов и казначейское

установление и введение в действие местных налогов и сборов;

предоставление финансовой помощи (субсидии, субвенции, дотации) местным

Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно на основе применения единой методологии, государственных минимальных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание бюджетных услуг, устанавливаемых соответствующими органами государственной власти.

Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, а также дотаций, субвенций, субсидий и иных поступлений, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы. В настоящее время в доходы местных бюджетов муниципальных образований города Москвы зачисляются два вида налогов: налог на имущество физических лиц и налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют направления расходования средств местных бюджетов в соответствии с предметами ведения муниципальных образований. Они также обеспечивают финансирование расходов в пределах средств, переданных муниципальному образованию из бюджета города Москвы на выполнение отдельных полномочий города Москвы (государственных полномочий).

Подводя итоги, следует отметить, что становление местного самоуправления в Москве только начинается, и многое еще предстоит сделать для его развития.

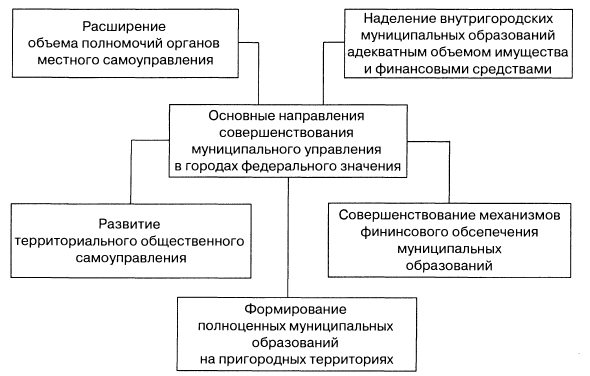

^ Направления совершенствования муниципального управления в Москве

Дальнейшее совершенствование муниципального управления в Москве предполагается осуществлять в контексте общих направлений реформирования местного самоуправления в Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом 2003 г., и с учетом специфических особенностей городов федерального значения. Для этого потребуются внесение ряда существенных изменений в уставы Москвы и в законы о местном самоуправлении города, устранение недостатков и решение проблем. Оптимальной для городов федерального значения представляется трехуровневая система публичной власти с двумя уровнями государственной власти (общегородской и в крупных районах или префектурах) и одним уровнем местного самоуправления.

Основные направления совершенствования муниципального управления в городе.

1. Расширение объемов полномочий органов местного самоуправления. Принцип сохранения единства городского хозяйства не позволяет наделить внутригородские муниципальные образования всем объемом полномочий, предусмотренных Федеральным законом 2003 г. для городских округов и даже для городских поселений. Тем не менее по сравнению с существующим положением объем этих полномочий может быть существенно расширен. В первую очередь это относится к следующим вопросам местного значения:

Организация благоустройства и озеленения территории;

Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания (кроме объектов, имеющих общегородское значение), согласование размещения указанных объектов;

Осуществление контроля за использованием земель в границах муниципального образования;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

Организация дошкольного образования (содержание детских дошкольных учреждений на соответствующей территории);

Обеспечение условий для развития на соответствующей территории массовой физической культуры и спорта, оборудование внутриквартальных спортивных площадок;

Организация обустройства мест массового отдыха локального значения;

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (размещение и оборудование остановочных пунктов);

Организация сбора бытовых отходов;

Вопросы опеки и попечительства;

Организация охраны общественного порядка муниципальной милицией (участковыми милиционерами).

На внутригородские муниципальные образования может быть возложен также ряд других полномочий, не перечисленных в Федеральном законе 2003 г., например:

Текущий ремонт и эксплуатация жилищного фонда, нежилых помещений, объектов социального назначения, находящихся в собственности города федерального значения и расположенных на территории внутригородского муниципального образования;

Организация внешкольной работы с детьми и подростками на соответствующей территории, создание необходимых для этого муниципальных учреждений;

Содействие в работе центров социальной поддержки учет нуждающихся в социальной поддержке, оказание социальной помощи нуждающимся за счет местного бюджета, содействие благотворительности;

Участие в реализации принципов социального партнерства на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования.

Передача в компетенцию внутригородских муниципальных образований перечисленных вопросов, непосредственно затрагивающих интересы населения, позволит развязать местные инициативы по обустройству территорий, улучшить оказание ряда муниципальных услуг, укрепить связи органов местного самоуправления с жителями, повысить их авторитет в глазах населения.

2. Наделение внутригородских муниципальных образований адекватным объемом муниципального имущества.

Передача дополнительных полномочий органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований должна сопровождаться передачей в муниципальную собственность соответствующих имущественных комплексов. Представляется нецелесообразным вводить в городах федерального значения муниципальную собственность на землю, городские леса и обособленные водные объекты. В то же время внутригородским муниципальным образованиям может быть передано право оформления краткосрочной аренды земельных участков для некапитальных объектов с последующей регистрацией в городских органах.

В собственность внутригородских муниципальных образований могут быть переданы объекты, имеющие местное значение, расположенные на территории внутригородского муниципального образования и преимущественно ориентированные на обслуживание населения: неприватизированный жилищный фонд и имущество, связанное с его содержанием; имущество, необходимое для содержания и благоустройства территории; предприятия социально-бытового назначения; объекты нежилого фонда; отдельные объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, работы с детьми; другие имущественные комплексы, необходимые для обеспечения комплексного социально-экономического развития территории и не имеющие общегородского значения.

Передача перечисленного имущества в собственность внутригородских муниципальных образований может осуществляться по инициативе населения, органов местного самоуправления или городских органов и оформляться соответствующими договорами, предусматривающими решение вопросов финансирования.

3. Финансовое обеспечение внутригородских муниципальных образований. Расширение полномочий внутригородских муниципальных образований обусловливает необходимость их соответствующего финансового обеспечения. Дополнительные финансовые средства целесообразно предоставлять из бюджетов городов с учетом реального объема расходных полномочий каждого внутригородского муниципального образования. Такая схема принята и в зарубежных мегаполисах. Однако не исключено закрепление за местными бюджетами внутригородских муниципальных образований отдельных собственных источников доходов, администрирование которых может эффективнее осуществляться на муниципальном уровне. Это могут быть, например, земельный налог и арендная плата за землю, налог на имущество физических лиц, часть налогов на малый бизнес, доходы от наружной рекламы и некоторые другие платежи.

Для определения объемов бюджетных средств, необходимых внутригородским муниципальным образованиям для исполнения их полномочий, потребуется разработка нормативов бюджетной обеспеченности на одного жителя. Механизм выравнивания бюджетной обеспеченности отдельных внутригородских муниципальных образований может быть аналогичным принятому в Федеральном законе 2003 г.

4. Развитие территориального общественного самоуправления в микрорайонах. Для городов федерального значения создание эффективно действующей системы ТОС имеет более важное, чем для других территорий, значение. Это связано с трудностями формирования местных сообществ на территориях внутригородских муниципальных образований, о чем говорилось в разделе 9.1. Исходя из принципа субсидиарности, решение ряда проблем жизнеобеспечения населения более эффективно на таком уровне, когда люди знают друг друга и связаны общими интересами совместного проживания. Поэтому муниципальные власти внутригородских муниципальных образований должны уделять развитию ТОС на своих территориях особое внимание. Налаживание эффективного взаимодействия муниципалитетов с органами ТОС, передача в их компетенцию отдельных видов муниципальной деятельности вместе с финансовыми ресурсами будут способствовать развитию демократических процессов в городах федерального значения.

5. Формирование полноценных муниципальных образований на пригородных территориях.

Список использованной литературы

Москва. Управление развитием столичного мегаполиса. - М.: Голден-Би, 2003.

Закон города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября 2002 г. № 56. - М.: Норма, 2003.

Закон города Москвы «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» от 9 октября 2002 г. № 51. - М.: Норма, 2003.

Система муниципального управления под редакцией В.Б. Зотова – Питер, 2005.

Устав города Москвы. - М.: Норма, 2003.

Введение

1. Понятие и сущность местного самоуправления

2. Органы местного самоуправления

3. Выборные органы местного самоуправления

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Одним из важнейших направлений развития современной российской государственности остается оптимизация организации деятельности органов местного самоуправления. Можно без преувеличения сказать, что повышение эффективности деятельности таких органов является важным условием обеспечения стабильности в обществе в целом. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни, результативное удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных положений при соблюдении и поддержании баланса государственных и местных интересов, т. е. общих интересов жителей каждого муниципального образования, способны заложить прочный фундамент для гражданского согласия.

С развитием местного самоуправления в России связываются надежды на возрождение демократического гражданского общества, поскольку в муниципальных образованиях формируется чувство общего интереса и ответственности местных жителей, которые привыкают не только самостоятельно решать свои дела, но и контролировать деятельность избранных ими должностных лиц. А. И. Солженицын писал: Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропорядочной жизни, да и само понятие гражданской свободы теряет смысл. Местное самоуправление выступает одновременно и как механизм формирования гражданского общества, и как его неотъемлемая составная часть.

Актуальность исследования и разрешения проблем выборных органов местного самоуправления в системе народовластия в России обусловлена также факторами, связанными с федеративной природой нашего государства и переносом всей тяжести правового регулирования местного самоуправления на уровень субъектов Российской Федерации, далеко не однозначно понимающих ценность институтов местного самоуправления и в ряде случаев не активизирующих в должной мере эти процессы на своей территории, с нерешенностью многих проблем, вызванных экономическими трудностями как в регионах, так и в стране в целом, с отсутствием согласованного разграничения полномочий между федеральными органами, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации народ вправе осуществлять свою власть не только через органы государственной власти и непосредственно, но и через органы местного самоуправления

В настоящее время "муниципалитеты” - это избираемое городское и сельское самоуправление, хотя надо иметь в виду, что в некоторых странах (например, в США) муниципальным именуется лишь городское управление. В РФ понятие "муниципалитет", "муниципальное управление" применимо как к городскому самоуправлению и его органам, так и к самоуправлению, осуществляемому в сельских поселениях и на других территориях.

Муниципальное образование - это социальная система, т.е. система с участием человека, в которой, как и в других социальных системах имеются три основных компонента: люди-вещи-отношения. Применительно к муниципальным образованиям люди - это местное сообщество, вещи - это территория, финансы, экономика поселения, а отношения - это все то, что обеспечивает взаимодействие первых двух компонентов для достижения поставленной цели, причем взаимодействие может быть между людьми и вещами, людьми между собой и вещами между собой (например, автоматизированные комплексы). Другими словами, отношения - это способ существования системы, проявляющий себя в различных направлениях, формах и методах деятельности .

Понятие “местное самоуправление” как раз и является деятельностью, но особого рода. Оно производно от понятия “управление” и входит составной частью в понятие “отношения” как компонента социальной системы, т.е. муниципальное образование - как система - это целое, а местное самоуправление является частью целого одним из компонентов этого целого, а именно отношений, возникающих в муниципальном образовании. Вот почему нельзя смешивать понятия “муниципальные образования” с понятием “местное самоуправление”. Они совершенно разные по своему содержанию.

Понятие "местное самоуправление" в странах современного мира обычно охватывает два вида органов:

1. местный представительный орган (совет, ассамблея, собрание и т.п.), избираемый населением соответствующей административно-территориальной единицы. Этот орган, как правило, принимает решения по наиболее важным местным вопросам.

2. местный исполнительный орган (мэр, бургомистр, глава администрации и т.д.), либо избираемый, либо назначаемый. Этот орган выполняет решения представительного органа и осуществляет оперативное управление, кроме того, на местный исполнительный орган могут быть возложены и некоторые общегосударственные функции .

Местное самоуправление обладает определенными признаками , которые позволяют отличать его от управления вообще, местного управления и других целенаправленных воздействий. Можно выделить шесть основных критериев местного самоуправления. К ним относятся:

1. возможность самостоятельного существования территориального образования (автономный бюджет, административный контроль над подведомственными ему территориями) - для промежуточных территориальных структур, возможность и средства решения вопросов местного значения - для низовых (основных территориальных структур);

2. наличие и реальное функционирование местных представительных органов;

3. соблюдение принципа невмешательства центральной власти в решение вопросов, относящихся к ведению местного самоуправления;

4. отсутствие непосредственной (вертикальной) подчиненности местного органа власти вышестоящему;

5. реальная возможность участия всего населения соответствующей территории в процессах выработки и принятия решений по всем основным вопросам местного значения;

6. выборность всего состава местных органов власти на широкой демократической основе, регулярная сменяемость и отчетность перед избирателями;

7. гарантии социальной защиты населения, образующего местное сообщество;

8. свобода и ответственность местных органов самоуправления в рамках своей компетенции при имеющихся ресурсах.

Система местного самоуправления - это совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на упорядочение деятельности местного сообщества по решению стоящих перед ним задач на основе принципов самоорганизации, самофинансирования, самостоятельности с целью улучшения качества жизни населения территории (региона) и увеличения его вклада в развитие всего общества.

Основная цель создания и применения системы местного самоуправления - улучшения качества жизни местного сообщества и увеличение его вклада в развитие всей страны.

Основные методы системы местного самоуправления:

· экономические (в том числе монетаристские);

· организационно-распорядительные;

· социально-психологические.

Решение вопросов местного значения население осуществляет, как правило, через создаваемые им органы местного самоуправления, путем делегирования этим органам собственных прав, принадлежащей только населению компетенции.

Таким образом, органы местного самоуправления создаются только в связи с делегированием части полномочий населения с одновременным наделением соответствующей достаточной компетенцией.

Поэтому органы местного самоуправления можно классифицировать по:

- механизму делегирования полномочий;

- качеству делегирования полномочий;

- количеству делегирования полномочий.

Классификация по механизму делегирования полномочий.

Конституция Российской Федерации закрепляет только один из возможных принципов классификации: по способу их образования, механизму делегирования населением своих полномочий.

"Местное самоуправление осуществляется гражданами через выборные и другие органы местного самоуправления ", причем для выборных органов порядок создания определяется в соответствии с законодательством и уставами муниципальных образований. Порядоксоздания других органов определяется в соответствии с уставами муниципальных образований.

Под "другими" тут необходимо понимать органы, созданные иным, невыборным путем (например, сформированные путем делегирования представителей других органов или организации; созданный соответствующим решением уполномоченного на то органа или должностного лица и т.д.).

Принципиальное различие между такими органами состоит в том, что через выборный механизм население напрямую наделяет соответствующие органы собственной, принадлежащей только ему компетенцией, позволяющей осуществлять управление муниципальным хозяйством в полном объеме полномочий собственника. Все остальные не выборные органы создаются именно для обеспечения делегированных полномочий и не располагают собственной компетенцией.

Уставом муниципального образования могут быть предусмотрены наличие высшего должностного лица - главы муниципального образования, возглавляющего деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования, а также должности иных выборных должностных лиц местного самоуправления.

Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица местного самоуправления наделяются собственной компетенцией, по решению вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального образования.

Наряду с выборными должностными лицами в управлении муниципальным хозяйством, как правило, принимают участие иные должностные лица, назначаемые или утверждаемые в должности компетентным органом или должностным лицом и входящим в категорию муниципальных служащих.

Классификация по качеству делегируемых полномочий.

Кроме различного механизма делегирования полномочий (создания органов), необходимо классифицировать органы местного самоуправления по качеству делегируемых полномочий.

Такая классификация предусматривает наличие органов местного самоуправления, наделенных представительными, исполнительными и контрольными полномочиями по решению вопросов местного значения. При этом представительные и контрольные полномочия делегируются, как правило, одному органу (представительному), но население может создать и отдельный, специальный орган, наделенный контрольными полномочиями (контрольный комитет, счетная палата и т.п.).

Обязательным выборным органом, обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования, является представительный орган местного самоуправления, состоящий из депутатов, избираемых на основе всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Местное самоуправление - власть, наиболее приближенная к населению. Близость определяется не столько ее местом в иерархической лестнице, сколько теми функциями, которые она выполняет. Занимаясь вопросами местного значения, она должна решать их в интересах населения. Поэтому муниципальное управление предусматривает наличие представительных органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда их функции может выполнять сход.

Закон определяет исключительное ведение представительных органов:

1. принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования, предусмотренных уставом муниципального образования;

2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

3. принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;

4. установление местных налогов и сборов;

5. установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;

6. контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставами муниципальных образований.

К полномочиям представительных органов местного самоуправления необходимо отнести и сформулированное Л.А.Беликовым право издания обязательных постановлений. По его определению, "главное отличие муниципального закона (обязательного постановления) от законов государственных состоит в том, что первый имеет силу только для территории муниципального образования и относится только лишь к вопросам местного значения, предметам муниципального хозяйства и благоустройства".

Виды нормативных актов, которые имеют право принимать органы местного самоуправления, перечисляются в уставе муниципального образования и в законах субъектов Российской Федерации. Обычно к ним относят: решения, постановления выборного органа или главы муниципального образования - по вопросам осуществления местного самоуправления; распоряжения и приказы - по вопросам внутренней организации деятельности органов местного самоуправления.

Действующее федеральное законодательство не обуславливает обязательное создание в муниципальных образованиях исполнительных органов местного самоуправления, предусматривая возможность избрания главы муниципального образования и других выборных должностных лиц, наделяемых при этом собственной компетенцией по решению вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального образования.

Кроме того, в названном уставе помимо представительных органов и должностных лиц местного самоуправления могут быть предусмотрены и иные органы, должностные лица местного самоуправления. Под этим, как правило, и подразумевается создание органов, наделяемых компетенцией для исполнения решений, принимаемых населением муниципального образования или его представительным органом.

Говоря об общих принципах организации таких органов, О.А. Велихов справедливо отвечал следующее:

"К аппарату местного самоуправления, отвечающему своей цели, надлежит применять следующие требования. Во-первых, он должен правильно и с достаточной гибкостью отображать подлинные интересы и нужды местного сообщества; во-вторых, он должен соответствовать принципу экономии средств и сил, то есть при наименьших затратах на его содержание, работать быстро, гладко и без лишних формальностей; в-третьих, он должен выдвигать на исполнительные должности людей опытных и ответственных, создавая для них наиболее благоприятную обстановку работы".

Полномочия представительного органа, а также компетенция исполнительных органов местного самоуправления должны быть определены и закреплены в муниципальном уставе.

Виды органов местного самоуправления:

Представительные: собрание представителей, Совет депутатов, Дума, Хурал (Республика Тыва), муниципальный совет, муниципальное собрание, окружной сельский комитет (Саратовская область).

Исполнительные: местная администрация (администрация муниципального образования), волостная управа, исполком, мэрия.

Конкретные названия органов местного самоуправления, а также глав муниципального образования (глава администрации, Председатель Совета, Председатель исполкома, мэр, городской голова, и т.д.) и иных выборных должностных лиц и сроки их полномочий определяются, как правило, соответствующим законодательством субъектов Российской Федерации. Однако, в целом ряде субъектов Российской Федерации (Удмуртия, Вологодская область, Воронежская, Новгородская и другие) вопрос наименования представительных и исполнительных органов местного самоуправления отнесен к компетенции местного самоуправления, и в каждом конкретном случае определяется в уставе муниципального образования.

Классификация по количеству делегированных полномочий

Еще одной возможной классификацией может быть разделение как выборных, так и создаваемых иным способом органов по объему, количеству делегируемых полномочий на общие и специальные (отраслевые) органы.

И представительные, и исполнительные органы местного самоуправления могут создавать постоянные или временные специальные органы для реализации отдельных полномочий, как правило, выделяемых по отраслевому принципу.

Таким образом, делегирование полномочий населения

приводит к созданию в муниципальных образованиях целой системы взаимосвязанных органов местного самоуправленияс различной компетенцией, различающихся по механизму их создания, качеству и количеству делегируемых им полномочий.

Однако, можно выявить и систематизировать основные, наиболее распространенные схемы построения таких структур.

Мировая практика показывает большое разнообразие в организационно-правовых формах используемых на местном уровне.

С учетом особенностей и специфики стран авторы по-разному подходят к классификации, выделяют до десятка организационно-правовых форм. На основании изучения мирового опыта можно предположить пять основных моделей местного самоуправления, которые схематично можно изобразить следующим образом :

1. Форма "сильный совет - слабый мэр" характеризуется ограничением прав мэра по координации деятельности исполнительных органов и контроля за их деятельностью. За мэром закрепляется в основном представительские и оперативно-представительные функции. Совет обладает большим объемом прав в сфере управления, в хозяйственных и финансовых вопросах и особенно в вопросах назначения на должность.

2.Форма "сильный мэр - слабый совет". Для этой формы характерно избрание исполнительного органа (мэра) непосредственно населением, что предопределяет его весомые позиции по отношению к представительному органу. Мэр самостоятельно решает многие текущие вопросы и обладает правом отлагательного вето на решения совета, которое может быть преодолено только квалифицированным большинством голосов последовательно. Мэры городов - весьма влиятельные фигуры, облеченные значительной властью и призванные решать многочисленные проблемы населения. Этот пост традиционно рассматривается как трамплин для выхода на общенациональную политическую проблему, шаг к посту Губернатора или, даже, Президента.

3. Форма "совет - управляющий" отражает стремление "к очищениюгородской политики" и устранению коррупции, неэффективного и авторитарного управления. Управляющий представляет собой политически нейтральную фигуру, профессионала в сфере общественного управления. Назначается на должность и увольняется советом, который выбирается населением. Недостатком этой модели является невозможность или затрудненность влияния на политику, проводимую управляющим.

Основные обязанности менеджера сводятся к следующему:

Координировать и контролировать деятельность всех отделов и управлений, назначать их руководителей;

Готовить и представлять на утверждение совета годовой бюджет муниципалитета;

Контролировать исполнение решений совета;

Форма управления "совет - управляющий" продемонстрировала свою жизнеспособность. В настоящее время многие американские органы муниципального управления идут по этому пути .

4."Комиссионная форма". Комиссия образуется из выбранных лиц - уполномоченных, каждый из которых управляет каким-либо отделом городского Правительства. В этой модели не предполагается наличие высшего должностного лица (мэра). С одной стороны, достоинство этой модели является отсутствие разделение властей, которое приводит к замедлению принятия решений. С другой стороны "комиссионная " форма управления резко критикуется специалистами, утверждающими, что поскольку она не позволяет провести принцип разделения властей, она недемократична. Считается, что она может развиваться в самых непредсказуемых направлениях и принимать уродливые формы, особенно если члены совета не будут вникать в дела других отделов и тем самым "развяжут " друг другу руки.

5. Комбинированная форма. Управляющий или главный администратор подчиняется мэру, а не совету. Наличие специалиста - управляющего обеспечивает профессионализм, а избиратели имеют возможность прямого влияния на городскую политику, поскольку, голосуя "за" или "против" мэра, который назначает или снимает управляющего, они тем самым голосуют за сохранение или замену администрации муниципального образования.

Согласно Конституции РФ местное самоуправление осуществляется на территории РФ в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций .

На организацию местного самоуправления оказывает влияние ряд особенностей:

Численность жителей города,

Занимаемая территория,

Наличие, либо отсутствие районов в городе,

Другие факторы.

В субъектах Федерации местное самоуправление осуществляется на территории малых и средних городов (райцентров), а также крупных городов - региональных центров с обязательным делением на внутригородские районы.

В областных центрах, район в городе не имеет самостоятельности, а является лишь структурным подразделением местной администрации по территориальному принципу. Администрация района в городе действует на основании положения о ней разработанного представительным органом местного самоуправления.

В городах федерального значения - Москве и Санкт-Петербурге существуют особенности местного самоуправления, которые заключаются в том, что городские органы власти имеют двойной статус - органов государственной власти и городских органов самоуправления. Согласно статьи 5 Устава города Москвы, жители Москвы образуют в совокупности городское местное сообщество и осуществляют самоуправление на основе норм Конституции РФ .

Правовое положение представительных и исполнительных органов власти города Москвы устанавливается Уставом города Москвы. Территориальными единицами города Москвы являются районы, административные округа, и др. части территории города, имеющие наименование границы, устанавливаемые в городских правовых актах.

Организация местного самоуправления на территории сельских подразделений подразумевает осуществление местного самоуправления на территории районов (уездов, сельских округов, станиц, деревень и т.п.) Здесь существует два пути организации местного самоуправления.

Во-первых, на территории района возможно образование единого районного муниципального образования.

Во-вторых, организация местного самоуправления на территории района может предполагать несколько отдельных, независимых друг от друга муниципальных образований.

Организация местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях относится к полномочиям органов государственной власти РФ. В данных образованиях имеются органы местного самоуправления. Территории границ закрытого территориального образования устанавливаются органом государственной власти.

Таким образом, в различных субъектах РФ организация местного самоуправления складывается исходя из многообразия организационных форм осуществления местного самоуправления, что обуславливается рядом причин:

На организацию местного самоуправления в РФ оказывают влияние Федеративное устройство государства,

Географические факторы,

Этнические процессы.

Все вышеперечисленные причины не могут не накладывать отпечаток на формы и способы организации осуществления местного самоуправления. Многообразие форм организации и осуществление местного самоуправления связано с возможностью избирать населением ту или иную модель организации местного самоуправления посредством Устава муниципального образования, согласно законодательству о местном самоуправлении субъектов Федерации.

3.1. Глава муниципального образования

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования:

1) избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава;

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и является его председателем, либо возглавляет местную администрацию;

3) в случае избрания представительным органом муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования;

4) не может быть одновременно председателем представительного органа муниципального образования и главой местной администрации;

5) в случае формирования представительного органа муниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона является председателем представительного органа муниципального района.

Установленные пунктами 2 - 4 части ограничения не распространяются на органы местного самоуправления поселений с численностью населения менее 1000 человек, в которых глава муниципального образования независимо от способа его избрания одновременно может быть председателем представительного органа поселения и главой местной администрации. В этом случае представительный орган муниципального образования может не наделяться правами юридического лица.

Глава муниципального образования в пределах полномочий, установленных частью 2 настоящей статьи:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования.

Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего Федерального закона;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;

11) досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования, если глава муниципального образования был избран из состава данного органа.

3.2. Представительный орган местного самоуправления

Городской Совет - представительный орган городского самоуправления обладает правами юридического лица.

Городской Совет состоит из двадцати пяти депутатов.

Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности городского Совета, постоянных комиссий и депутатов городского Совета осуществляет аппарат городского Совета. Положение об аппарате, его структура и штаты утверждаются городским Советом.

С составе Городского совета г.Новосибирска действуют следующие комиссии: Постоянная комиссия городского Совета по финансам, бюджету и налоговой политике

Постоянная комиссия городского Совета по промышленности и науке

Постоянная комиссия городского Совета по муниципальной собственности и экономическому развитию

Постоянная комиссия городского Совета по проблемам городского хозяйства, градостроительства и земельных отношений

Постоянная комиссия городского Совета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности и взаимодействию со средствами массовой информации

Постоянная комиссия городского Совета по социальной политике

Расходы на обеспечение деятельности городского Совета утверждаются решением городского Совета и предусматриваются в бюджете города отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Депутатом городского Совета является гражданин, избранный населением соответствующего избирательного округа на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, обладающий правом представлять интересы населения и участвовать в принятии от его имени решений, действующих на территории города.

Депутатом городского Совета может быть избран гражданин не моложе двадцати одного года и имеющий право участвовать в выборах. (

Депутаты городского Совета избираются на пять лет. Порядок выборов депутатов городского Совета устанавливается действующим законодательством.

Депутат городского Совета по решению городского Совета может осуществлять свои полномочия на постоянной основе.

Организационно-правовой формой работы городского Совета является сессия. Городской Совет формирует постоянные депутатские комиссии.

Организация работы городского Совета и постоянных депутатских комиссий определяется Уставом, Регламентом городского Совета и положениями о постоянных депутатских комиссиях городского Совета.

Первая сессия городского Совета созывается не позднее чем в трехнедельный срок после избрания в Совет не менее двух третей от числа депутатов, установленного для городского Совета. Первую сессию городского Совета созывает и ведет до избрания председателя Совета председатель Совета предыдущего состава.

С началом первой сессии городского Совета нового созыва прекращаются полномочия городского Совета предыдущего созыва.

Городской Совет принимает свой регламент и решает вопросы своей структуры, внутреннего распорядка своей деятельности.

Сессии городского Совета являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом городского Совета, могут проводиться закрытые сессии.

По требованию не менее одной третьей от числа депутатов, установленного для городского Совета, или мэра не позднее двух недель должна быть созвана внеочередная сессия.

В исключительной компетенции городского Совета находятся:

1) принятие Устава города Новосибирска и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета города и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития города Новосибирска, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов городского самоуправления;

9) контроль за исполнением органами городского самоуправления и должностными лицами городского самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.